Le cancer colorectal est souvent diagnostiqué à un stade avancé, quand il ne reste plus que peu d'options de traitement, relève lundi l'UNIGE dans un communiqué. Il est donc important de développer des outils de diagnostic plus simples et moins invasifs que la coloscopie notamment.

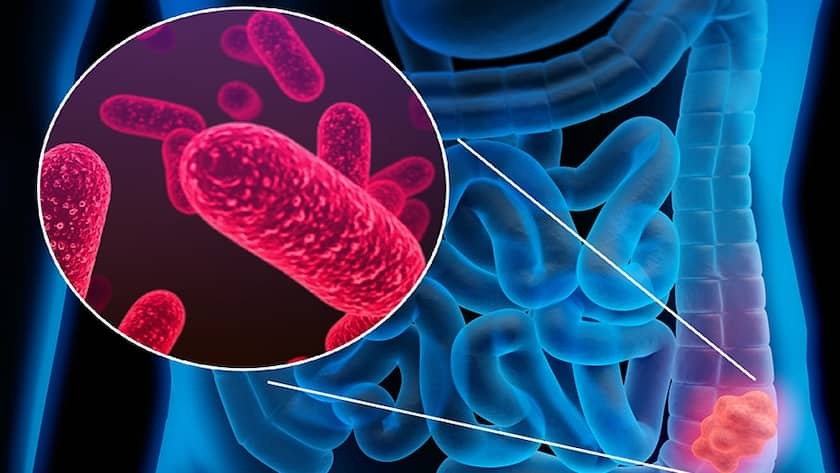

Le rôle du microbiote intestinal dans le développement du cancer colorectal est connu depuis longtemps, mais la mise en pratique médicale reste complexe. En effet, différentes souches d'une même espèce bactérienne peuvent avoir des effets opposés, certaines favorisant la maladie et d'autres n'ayant aucun effet.

Les scientifiques de l'UNIGE ont poussé les analyses du microbiote au niveau des sous-espèces. Leurs résultats ont été publiés dans la revue Cell Host & Microbe.

Masse de données

«L'échelle des sous-espèces est spécifique et permet d'appréhender les différences de fonctionnement des bactéries et comment elles contribuent à des maladies comme le cancer, tout en restant suffisamment générale pour détecter ces changements parmi différents groupes d'individus, populations ou pays», explique Mirko Trajkovski, professeur au Département de physiologie cellulaire et métabolisme, qui a dirigé cette recherche.

Le premier pas a consisté à analyser d'énormes quantités de données. «En tant que bioinformaticien, le défi était de proposer une approche innovante d'analyse des données de masse», explique Matija Trickovic, doctorant dans le laboratoire de Mirko Trajkovski et premier auteur de ces travaux.

Les chercheurs ont réussi à développer le premier catalogue complet des sous-espèces du microbiote intestinal humain, ainsi qu'une méthode précise et efficace pour exploiter cette mine d'informations pour la recherche et dans le cadre clinique. En combinant ce catalogue avec des données cliniques existantes, les scientifiques ont développé un modèle capable de prédire la présence d'un cancer colorectal uniquement à partir des bactéries présentes dans des échantillons de selles.

La méthode a détecté 90% des cancers, un résultat très proche du taux de détection de 94% obtenu par coloscopie, et supérieur à toutes les méthodes de détection non invasives actuelles. En intégrant davantage de données cliniques, ce modèle pourra encore gagner en précision et égaler la coloscopie.

Un premier essai clinique va débuter en collaboration avec les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) afin de déterminer plus précisément les stades et les lésions cancéreuses que cette technologie parvient à détecter. (awp/hzi/ps)