Sie ist die treibende Kraft von Innovation und Fortschritt: künstliche Intelligenz (KI). Auch bei der Produktentwicklung übernimmt sie immer öfter den Lead. Wobei der menschliche Verstand und die Steuerung durch diese bislang nicht gänzlich ersetzt werden können – oder sollten. Es ist immer noch der Mensch, der die Maschinen mit seiner Erfahrung füttert und entscheidet, wie gut die Dinge sind, die sie ausspuckt.

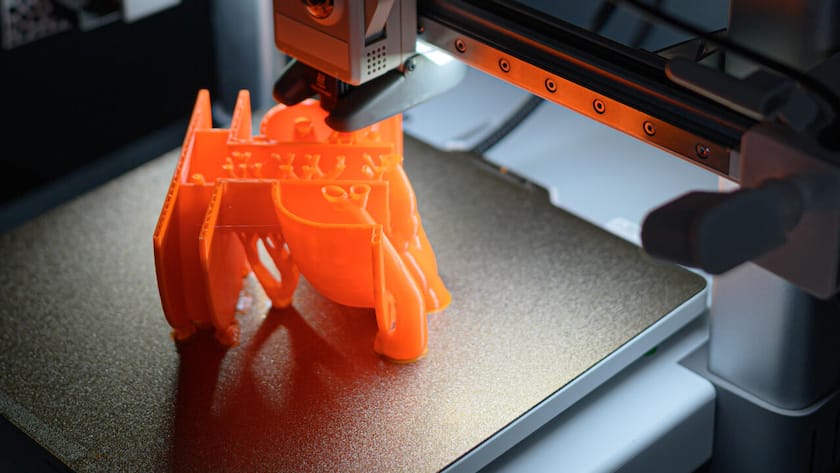

Doch additive Fertigung, die auch oft als Rapid Prototyping bezeichnet wird, gewinnt bei der Produktentwicklung oder -weiterentwicklung zunehmend an Bedeutung. Bekannt als «schneller Modellbau» handelt es sich um ein Verfahren zur schnellen Herstellung von physischen Prototypen aus 3D-CAD-Daten. Traditionell benötigte Prototypenentwicklung mehrere Iterationen und teure physische Modelle. KI-basierte Simulationstools ermöglichen es Entwicklern jedoch nun, die Leistung, Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit eines Produkts bereits in der digitalen Phase zu testen und zu optimieren. Dies reduziert nicht nur die Entwicklungskosten, sondern beschleunigt auch die Markteinführung. Und genau darum sollten sich auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) damit auseinandersetzen. So sind zwar die meisten der KMU in der Schweiz im Dienstleistungsgewerbe tätig, darauf folgen aber bereits die Sparten Industrie und Gewerbe.

Die Grossen machen es vor

Das Unternehmen Siemens verwendet KI-gesteuerte Simulationen in der Entwicklung neuer Maschinen- und Anlagentechnologien. Durch die Integration von ML-Algorithmen (Machine Learning) und fortschrittlichen Simulationswerkzeugen können Ingenieure Vorhersagen über die Leistung von Maschinen in verschiedenen Umgebungen treffen, bevor ein physisches Modell erstellt wird. Und auch bei den Automobilherstellern kommt immer öfter KI bei der Produktionsentwicklung zum Einsatz. Neben additiver Fertigung überzeugt hier vor allem generatives Design. So setzt beispielsweise General Motors (GM) generatives Design ein, um Autoteile neu zu gestalten oder zu optimieren. «Bei gleichzeitiger Nutzung der Cloud und KI ermöglicht uns generatives Design, unterschiedliche Gestaltungsoptionen für die Bauteile und Komponenten unserer Fahrzeuge zu erwägen. Dadurch kommt es zu einem produktiven Austausch zwischen Ingenieur und Computer», erklärte Kevin Quinn, Director of Additive Design and Manufacturing bei GM, gegenüber dem Software-Haus Autodesk. «Aus diesem Zusammenspiel ergeben sich Lösungen für Bauteile, die sich weder Ingenieure noch Computer im Alleingang ausdenken könnten.» Konkret umgesetzt bedeutet das: Der Ingenieur steckt die jeweiligen Ziele und Möglichkeiten eines Konzepts ab. Die Infos zu Materialien, Fertigungsmethoden und Budget gibt er in eine Software ein. Und Quinn ist sicher, dass die Kombination aus generativem Design und additiver Fertigung das Potenzial hat, seine Branche völlig auf den Kopf zu stellen. «Herkömmliche Fertigungswerkzeuge sind nur eingeschränkt nutzbar und ausserdem teuer, generatives Design und additive Fertigung versprechen hingegen unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten bei geringem Investitionsaufwand», so sein Fazit.

Die Schweiz schaut nach vorn

Schon jetzt haben zahlreiche Studien die positiven Auswirkungen von KI auf die Produktentwicklung belegt. So zeigt eine Studie der «Harvard Business Review», dass Unternehmen, die KI in ihre Entwicklung integrieren, ihre Produktivität um bis zu 40 Prozent steigern können. Die Frage ist nun, wie auch KMU davon profitieren können, denn sicher stehen ihnen nicht die Ressourcen zur Verfügung, wie sie Siemens oder GM aufbringen können. So beginnen die Herausforderungen bei den Investitionskosten, reichen über die Materialbeschaffung bis zum intern vorhandenen Know-how beziehungsweise zum Fehlen von notwendigen Fachkräften. Doch Organisationen wie Innosuisse oder auch die Swiss Additive Manufacturing Group (SAMG) unterstützen hiesige KMU mit Beratung, aber auch finanzieller Förderung. So stärkte Innosuisse beispielsweise mit der Innovation Booster Initiative zwischen 2021 und 2024 die Innovationsfähigkeit der Schweizer KMU. Und die SAMG fördert die Anwendung additiver Fertigungsverfahren, deren Weiterentwicklung sowie die fachspezifische Aus- und Weiterbildung.

Was es nun braucht, sind Pioniere, die über ihren Schatten springen und sich neuen Fertigungstechniken öffnen – beziehungsweise zählen zuerst einmal Kooperationen. Die Anzahl an Unternehmen, die additive Fertigungsverfahren anbieten, wächst nämlich in der Schweiz konstant. Mutige KMU sollten verstärkt auf diese Firmen und Start-ups zugehen und nach gemeinsamen Lösungen suchen. Und geht es um den Nachwuchs, bietet beispielsweise die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) mit dem Forschungsbereich Additive Manufacturing viel Potenzial. KI ist ein Werkzeug, es zu nutzen und davon zu profitieren, liegt nun in den Händen der Menschen. Was pathetisch klingt, ist ein Fakt, dem sich niemand mehr widersetzen sollte. Auch wenn es Überwindung kostet.