Ich gebe ziemlich viel Geld für Kaffee aus. Morgens auf dem Weg zur Arbeit kaufe ich den ersten, und ab da dann etwa alle zwei Stunden einen weiteren. Kleckerbeträge, die sich läppern.

Nach dem gleichen Prinzip funktioniert die App Streetspotr. Sie vermittelt Mikrojobs, die sogenannten Spots, und entlohnt sie jeweils mit Kleinstbeträgen zwischen 1,50 und 7 Euro. Die Streetspotr, also die Strassendedektive, müssen Artikel in Supermarktregalen zählen, Kontaktdaten herausfinden oder Gebäude und Speisekarten fotografieren. Auftraggeber ist entweder Streetspottr selbst oder ein Unternehmen, das so kostengünstig Marktforschung betreiben will.

Prominente Auftraggeber

Die Liste ist lang, die Namen darauf prominent: Microsoft, Red Bull, Sony oder Philips nutzen die Daten der Strassendetektive. Die Unternehmen können bei Streetspotr ein Guthaben erwerben und nach Bedarf aufladen. Das wird dann an Detektive wie mich verteilt. Gut für mich, so will ich mir einen Tag lang meinen Kaffeekonsum refinanzieren!

Damit das klappt, muss ich mir erst mal einen Kaffee kaufen. Ich nehme einen grossen für 50 Cent mehr. Sollte ich ja schnell wieder drin haben. Und dann muss ich schnell sein. Ich habe 375’000 Konkurrenten, die schon viel geübter sind als ich: Seit Launch der Betaversion 2011 hat die investigative Crowd 1,5 Millionen Spots erledigt. Seit Anfang an dabei ist der Nutzer Peter G. Er führt die Rangliste an und hat bereits rund 143’000 Streetpoints verdient. Knapp 3’000 Spots hat er erfolgreich bearbeitet. Aber ich hole auf. Nachdem ich die App installiert habe, erledige ich sofort meinen ersten Spot. Ich soll ein Foto von mir hochladen. Damit soll die Kamera getestet werden. Ein Job, der machbar erscheint.

Wer besonders fleissig ist, der bekommt bessere Jobs

Dafür kann ich nicht einfach eines aus der Galerie nehmen, sondern muss hier und jetzt eines schiessen. Dann eben Neonröhre im Büro statt Nashville Instagram Filter. Ich muss Geburtstag, Geschlecht und Steuernummer angeben. Und ein Paypal-Konto, das ich bislang nicht besitze. Wer diesen Online-Bezahlsystemen also eher kritisch gegenüber steht, hat hier automatisch ein Problem. Ich werfe meine guten Sicherheitsvorsätze über Bord und melde mich an. Das alles kostet Zeit, mal so zwischendurch ist die App also nicht eingerichtet.

Der erste Spot ist erledigt, die App bedankt sich und schreibt mir 50 «Streetpoints» gut. Neben dem Eurozeichen steht allerdings noch eine Null. Bargeld hat mir das also nicht beschert. Die Währung Streetpoints erschliesst sich mir nicht so recht. 10 und 100 Streetpoints bringen beide einen Euro ein, 20 Streetpoints hingegen 2 Euro.

«12-7-30»-Regel

Esther Lachmann von Streetspotr versucht sich an einer Erklärung. Grundsätzlich gelte das Verhältnis 1:10, für zehn Points gibt es also einen Euro. Manchmal würden Spots aber im Verhältnis mit mehr «Points» als Euros belohnt. So sollen die User schnell Points sammeln und so auf ein höheres Streetspotr-Level kommen können. Aus dem gleichen Grund gebe es auch Spots, bei denen man gar kein Geld sondern nur Streetpoints verdiene.

Wer besonders viele Points gesammelt hat, schwingt sich zum Experten auf und erhält Zugriff auf Spots, die besser bezahlt werden. Immer gilt die «12-7-30»-Regel: Um den Spot zu erledigen, habe ich 12 Stunden Zeit. Das Ergebnis wird innerhalb von sieben Tagen geprüft, das Geld überweist mir Streetspotr innerhalb von 30 Tagen auf mein PayPal Konto.

20 Streetpoints für die Nummer eines Kiosks

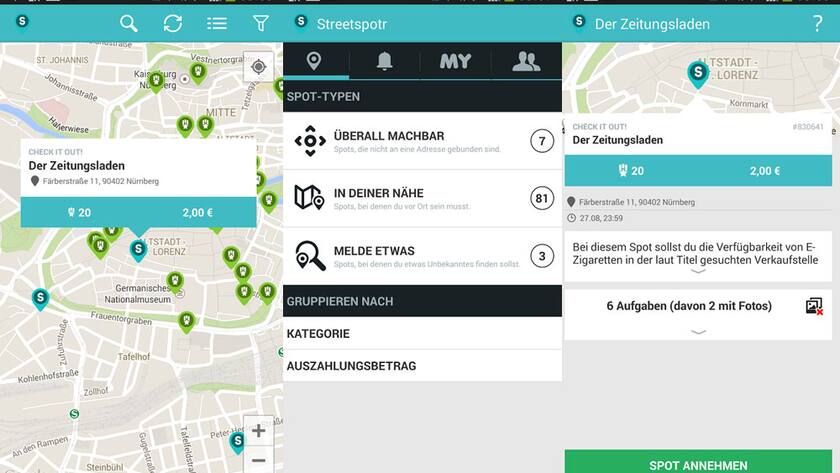

Ich wische im Menü herum, um mir die bevorstehenden Aufgaben und ihren Lohn anzuschauen. Auf einer Karte zeigen mir Punkte, wo wie viele Spots bearbeitet werden können. Rund 1’200 Spots sind am späten Nachmittag deutschlandweit aktiv. Die Hälfte fällt auf den Grossraum Berlin.

Beim Heranzoomen werden die Punkte zu blauen und grünen Fähnchen. In einem «Check it Out» -Spot muss die St. Piusskirche in Prenzlauer Berg fotografiert werden. 50 Streetpoints gibt es dafür. In einem Kiosk soll die Telefonnummer erfragt und an Streetspotr weitergegeben werden. 20 Streetpoints, 2 Euro. Hinter einer dunkelblauen Markierung verbirgt sich ein sogenannter Stufenspot. Hier soll ich für die Onlinekarte Wheelmap.org Fotos machen und Informationen über die Barrierefreiheit des Spots herausfinden. Gibt es Stufen? Wie breit sind die Türen? Das ist eine umfangreiche Aufgabe, finde ich. Geld kann ich hier aber nicht verdienen, lediglich 75 Streetpoints.

«Überall machbar»

In einer Real-Filiale soll ich prüfen, wo und wie einige Dr. Oetker Produkte plaziert sind. Verdienst: 1 Euro. In einer McPaper-Filiale soll ich Preise von einigen Produkten recherchieren. Verdienst: 3,50 Euro. Die Aufgaben sind kinderleicht, viele könnte ich bequem vom Rechner oder nach Feierabend vom Sofa aus erledigen. Das sieht die App anders. «Deine Entfernung zum Spot ist zu weit.»

Die Spots auf der Karte fallen also weg, mir bleibt nur der Spot-Typ «Überall machbar» - das sind Spots, die von überall aus erledigt werden können. Leider sind nicht immer welche verfügbar, jetzt gerade herrscht zum Beispiel Flaute. Ich kaufe mir einen Kaffee und warte. Negative Kaffee-Bilanz. Ein verlässliches Einkommen ist Streetspottr nicht gerade.

«Kündigen Sie ja nicht Ihren Job», warnt die Seite

Das wissen auch die beiden Gründer Dorothea Utzt und Werner Hoier. «Kündigen Sie ja nicht ihren Job!», warnen sie potenzielle Streetspottr auf ihrer Internetseite. Dass jemand ernsthaft auf die Idee kommen könnte, mit Micropayments seine Miete zu bezahlen, amüsiert mich. Für die ersten Spots gibt es nur wenige Points. Aber wie bei einem echten Job kann ich auch bei Streetspottr Karriere machen: Je mehr Spots ich erledige, desto «besser» bezahlte Spots kann ich bearbeiten.

Allerdings ist der Hinweis, nicht zu kündigen, eine durchaus ernst gemeinte Absicherung, wie auch die Verhaltensregeln zur Nutzung dieser App. Die Streetspotr-Gründer haben mögliche Probleme bei der Recherche bereits identifiziert: Stets müssen das Recht am eigenen Bild, das Urheberrecht und der Schutz von Privateigentum beachtet werden. Die App weist mich hinter einem dicken Fragezeichen darauf hin, dass ich bei jedem Auftrag freundlich fragen soll, ob ich Fotos machen darf. Ausserdem darf ich nur Bilder hochladen, die ich auch wirklich selbst aufgenommen habe. Auf den Bildern dürfen zudem keine Gesichter oder Autokennzeichen erkennbar sein.

Mehr Kamikaze als Crowdsourcing

Die App nimmt das sehr ernst - die Streetspotr nicht so sehr. In den «Streetnews», dem schwarzen Brett der Community, lautet ein Beitrag «Unauffällig bleiben». Dort fragt ein User, wie die anderen Strassendedektive unentdeckt recherchieren. In der Diskussion unter diesem Thread zeigt sich: Die Streetspotr sind ziemlich gerissen, vor allem, wenn sie trotz «Verkäufergeschwirre» etwas fotografieren sollen. Sie täuschen Telefonate vor oder geben vor, von der Zentrale zu sein und die Regalpflege zu dokumentieren.

Ein User gibt den Tipp, besonders ungepflegt auszusehen, «damit sich niemand traut, mich anzusprechen.». Und ein Hausverbot wird dann und wann auch ausgesprochen. Von wegen freundlich fragen. Das klingt für mich eher nach Kamikaze als nach Crowdsourcing.

Für wen und zu welchem Zweck die Daten gesammelt werden, bleibt oft unklar

Als ich bei einem Kiosk-Spot auf «Wichtige Hinweise» klicke und mir diese durchlese, wird mir endgültig flau im Magen: «Wir sammeln die Email-Adressen, um den Kioskbetreibern Informationen zu einem neuen und einzigartigen Online-Shop zukommen zu lassen (...).» Natürlich sei es jederzeit möglich, sich wieder aus dem Verteiler entfernen zu lassen. Aber ich fühle mich irgendwie nicht wohl bei dem Gedanken. Denn ich muss nicht unbedingt zu dem Kiosk hingehen und fragen, um eMail-Adresse und Telefonnummer zu erhalten, sondern kann sie stattdessen einfach ergoogeln - es kann also ein, dass ich Daten an Streetspotr weitergebe, obwohl der Kioskbesitzer das gar nicht möchte.

Auch ist nicht immer ersichtlich, für wen und zu welchem Zweck ich die Daten erheben soll. Vielleicht liegt es daran, dass ich Journalistin bin, aber mir fehlen hier wichtige Informationen. Wenn ich also nur die Spots annehme, die ich guten Gewissens bearbeiten kann, reicht das Geld gerade mal für einen Becher Filterkaffee am Morgen. Wer sich etwas mehr als nur seinen Kaffee finanzieren möchte, muss schnell viele Spots erledigen - weswegen die Methoden ab und an etwas waghalsig wirken.

Günstiger als Marktforschungsmitarbeiter

Genau diesen Wettbewerb machen sich die Unternehmen, die Streetspotr als Marktforschunginstrument gebrauchen, zu Nutze; schliesslich ist ein Strassendedektiv günstiger als jeder Mafo-Mitarbeiter. Weil ich denen nicht den Job wegnehmen will und auch jetzt keine Spots ohne Ortsbindung aktiv sind, beschliesse ich, den Job als Strassendetektiv erstmal an den Nagel zu hängen. Von Esther Lachmann erfahre ich, dass auch die Spots «Überall machen» nur mit Ortsbindung funktionieren. Ich muss lediglich nicht mein Berliner Sofa verlassen, um einen Berliner Spot zu bearbeiten. Von New York aus kann ich es deshalb aber nicht erledigen.

Meine Kaffeebilanz schreibt entsprechend dicke rote Zahlen. Vielleicht weitet Streetspottr ja den Markt aus. Bis dahin heisst es: abwarten und Kaffee trinken.

Streetspotr gibt es gratis für iOS und Android.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Bold Economy – das umfassende Nachrichtenportal zur digitalen Revolution.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Bold Economy – das umfassende Nachrichtenportal zur digitalen Revolution.