Als Nadia Carlsten an diesem Septembermorgen aus dem Taxi steigt und in die Büroräume des Danish Centre for AI Innovation humpelt, drehen sich ihre Mitarbeiter verwundert um. Nanu! Die DCAI-Chefin, an Krücken? Eine dumme Sache, passiert vor ein paar Tagen, erzählt Carlsten. Sie sollte auf einer Techkonferenz einen Vortrag halten, war spät dran – und übersah in der Eile eine Treppenstufe. Die Knochen blieben unversehrt, eine Sehne aber riss.

Sie war zu schnell dran, mal wieder.

Ein Jahr lebt Carlsten jetzt in Kopenhagen. „Abgesehen von dieser medizinischen Episode war es wirklich gut“, sagt sie. 42 Jahre ist sie jetzt alt, mit ihrer Karriere hatte es die Amerikanerin bislang ebenso eilig wie auf der Konferenz – und wie mit der Mission als Chefin des DCAI, deretwegen sie aus Kalifornien ins ferne Dänemark zog. Carlsten hat für die US-Regierung, für die Weltkonzerne Google und Amazon gearbeitet. Jetzt soll sie mit einem Supercomputer Europas Rückstand bei der Künstlichen Intelligenz aufholen.

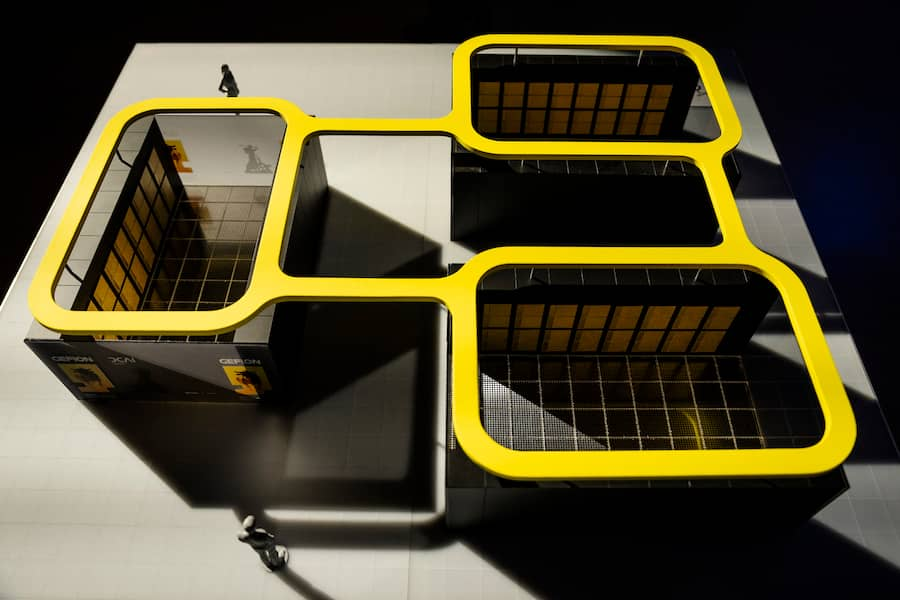

Ein Modell ihres Supercomputers Gefion.

Die Maschine trägt den Namen Gefion und hat umgerechnet 94 Millionen Euro gekostet. Gefion ist eine Göttin der nordischen Mythologie: Der Legende nach bekam sie von König Gylfi von Schweden so viel Land geschenkt, wie sie in einer Nacht umpflügen könnte. Gefion verwandelte ihre vier Söhne in Ochsen und spannte sie an. Der Pflug ging so tief, dass er Land von Schweden losriss, worauf die Ochsen es ins Meer hinaus zogen. So soll die dänische Insel Seeland entstanden sein, auf der auch Kopenhagen liegt. Und um Ähnliches geht es auch beim Supercomputer: Etwas ganz Neues soll Carlsten schaffen, mit aller Kraft. Die Erwartungen sind riesig. Der Druck auch.

Im Visier des Königs

Wie groß, das wurde deutlich, als Carlsten im vergangenen Herbst Gefion offiziell in Betrieb nahm. Neben ihr auf der Bühne: Dänemarks König Frederik X. Und: Nvidia-Chef Jensen Huang, der die Hochleistungschips für Gefion liefert.

Zum Start von Gefion im vergangenen Jahr bekam Carlsten Unterstützung von Nvidia-Chef Jensen Huang (links) und Dänemarks König Frederik.

Das Konzept des DCAI ist einzigartig: Hauptinvestor ist die Novo Nordisk Foundation, die den gleichnamigen Pharmakonzern kontrolliert. Der wurde durch das Diabetesmittel Ozempic und die Abnehmspritze Wegovy zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt. Und rutschte immer tiefer in die Krise, seit US-Konkurrent Eli Lilly mit seinem gegen Diabetes und Übergewicht deutlich wirksameren Mittel Mounjaro zunehmend Marktanteile gewinnt. Erste Patente von Novo Nordisk laufen bald ab. Der Aktienkurs ist in den vergangenen zwölf Monaten um 60 Prozent abgestürzt. Kürzlich hat das Unternehmen für 2025 erneut eine Gewinnwarnung ausgegeben, es war schon die dritte.

Auch wenn neue Studienergebnisse dem Konzern jüngst wieder ein wenig Hoffnung machten, ist klar: Eine neue Story muss her. Nadia Carlsten muss sie liefern. Ihr Supercomputer soll sich durch gigantische Datenberge fressen und Gesundheitsdaten auswerten, sodass neue Medikamente möglich werden, gegen Krankheiten wie Alzheimer oder Krebs. Bis zu 15 Jahre dauert es heute, bis aus der Idee für einen Wirkstoff ein zugelassenes Medikament wird. Diesen Prozess soll Gefion erheblich beschleunigen.

An Carlstens Mission hängen die Hoffnungen einer ganzen Nation: Geht es Novo Nordisk schlecht, leidet Dänemark. Das Land hat sich weltweit als Standort für die Gesundheitswirtschaft positioniert. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal – aber auch ein Klumpenrisiko. Und deswegen ist Carlsten auch im Auftrag des Staates Dänemark unterwegs: Mit 15 Prozent ist der staatliche Export- und Investmentfonds am DCAI beteiligt.

Weltweit gibt es einige Supercomputer – darunter der jüngst im nordrhein-westfälischen Jülich gestartete Jupiter – die eine höhere Rechenleistung haben als Gefion. Es ist das dänische Konzept, das den Unterschied macht: Es legt einen Schwerpunkt auf Gesundheitsforschung, offen für die Wissenschaft, aber vor allem für die Industrie. Der Zugang dänischer und internationaler Unternehmen zu Rechenleistung soll erleichtert werden. Vor allem Unternehmen sollen dazu animiert werden, KI einzusetzen. Die Hoffnung: Je mehr Unternehmen Gefion nutzen, desto mehr profitiert Dänemark, ja, ganz Europa, indem sie den KI-Rückstand zu den USA und China verkleinern.

«Beim DCAI stehen die Industrieperspektive und das Innovationspotenzial für die Wirtschaft viel stärker im Vordergrund als in Deutschland», sagt KI-Experte Janis Hecker vom Digitalverband Bitkom. «Wir sehen bei deutschen Supercomputern wie in Jülich nicht genug Nutzbarkeit für die Industrie.» Das dänische Modell könnte als Blaupause dienen, wenn sich Deutschland demnächst um eine oder mehrere Gigafactorys bewirbt, welche die EU schaffen und fördern will. Deren Investitionskosten sollen zum Grossteil von Unternehmen getragen werden.

Ein Büro wie aus dem Designkatalog

Carlsten und ihr DCAI residieren in einem Betonbau im Norden Kopenhagens. Das Gebäude wäre eine Bausünde, wäre nicht der moderne Mitteltrakt mit viel Glas und Holz nachgerüstet worden. Die Einrichtung wirkt wie aus einem dänischen Designkatalog, im Eingangsbereich gibt es eine stylische Kaffeebar mit einem ausgezeichneten Flat White. Carlsten führt in den Konferenzraum mit dem Namen Super Pod, legt die Krücken beiseite, sinkt in einen Stuhl. Im März 2024 hat sie zum ersten Mal von dem Supercomputer gehört. „Damals dachte ich noch: Spannend, was Dänemark da macht. Aber es betrifft mich ja nicht.“ Ein paar Wochen später meldete sich der Headhunter.

Ihr Lebenslauf schien wie gemalt zu sein für die Besetzung des Chefpostens. Sie hat Chemie und Physik studiert, dann an der Eliteuni Berkeley einen Doktor in Ingenieurwissenschaften gemacht. Im US-Energieministerium war sie danach Chief Innovation Strategist, arbeitete mit vom Ministerium finanzierten Forschungszentren zusammen, die über einige der weltgrössten Computer verfügen. Im Heimatschutzministerium wirkte sie als Director of Commercialization, arbeitete vor allem an Technologien zur Cybersicherheit, gründete mehrere Start-ups aus. Ihr Ansatz sei, Forschung auch für Unternehmen nutzbar zu machen, sagt sie. «Aber in den drei Jahren dort lernte ich die Bürokratie kennen. Und merkte: Das ist nicht der richtige Platz für mich.»

Es folgte die nächste Station: Amazon. Für den Versandriesen baute sie einen Quantencomputer-Service auf, ehe sie zur Google-Firma Sandbox wechselte, wo sie sich den Themen Quantencomputer und KI widmete. Hier habe sie gesehen, wie rasant die Entwicklung der KI ist. «In Europa ist das vielleicht nicht so offensichtlich.»

Mitarbeiterin Nummer eins

Vieles prädestinierte sie für den Job in Kopenhagen, sogar ihr Name. Carlsten klingt dänisch. Dabei ist sie Amerikanerin, aufgewachsen im Bundesstaat Virginia. Als sie im August 2024 nach Kopenhagen zum Dienstantritt flog, war sie die erste Mitarbeiterin des DCAI, mittlerweile arbeiten hier 30 Menschen. Was hat sie überzeugt, nach Dänemark zu ziehen? Zum einen der Supercomputer selbst. Er besteht aus 1528 der leistungsfähigsten Prozessoren der Welt. Doch es sei nicht nur das. Sondern auch die Herausforderung, das DCAI als eigenständiges Unternehmen aufzubauen.

Sowohl Forschungseinrichtungen als auch Unternehmen können Gefion gegen eine Nutzungsgebühr anmieten. Das DCAI soll sich so selbst tragen, Gebühren und Umsatzziel will Carlsten nicht verraten. Schnell und unkompliziert soll der Zugang zum Hochleistungsrechner sein, das ist der Markenkern. Auch deutsche Forscher und Unternehmen seien herzlich eingeladen.

Ganze zwei Monate hatte Carlsten nach ihrer Ankunft Zeit, den Rechner zum Laufen zu bringen: Der Termin der Eröffnungsfeier mit dem König stand fest. «Das war schon ein groer Druck. Stell dir vor, du bist in einer neuen Jobposition, in einem neuen Land – und musst fürchten, den König zu enttäuschen!» Sie haben es geschafft. Als alles fertig war, habe sie ein Selfie in dem Raum gemacht, in dem Gefion steht. «Das ist jetzt mein Königreich», sagt sie. «Ich habe den coolsten Job Dänemarks», wobei sie nach einer kurzen Pause noch eine Einschränkung macht. «Vielleicht abgesehen vom König.»

Warum ist das Ganze kein exklusiver Supercomputer für Novo Nordisk? Die Frage liege nahe, viele Konzerne in den USA nutzten derartige Technik exklusiv, sagt Carlsten. Wissenschaft und Unternehmen agierten oft getrennt. «Wir haben uns für ein Modell dazwischen entschieden. Denn wir glauben, dass ein gesamtes Ökosystem wachsen muss – aus Forschung, Start-ups und etablierten Unternehmen.» So entstehe ein positiver Kreislauf: Die Forschung generiert neue Erkenntnisse, Start-ups treiben die Kommerzialisierung voran, Unternehmen bringen Marktstärke ein – und alle profitieren voneinander. Und wenn die Rechenleistung von Gefion nicht reicht? „Dann erweitern wir das System einfach durch zusätzliche Chips. Es reicht nicht, nur den grössten oder modernsten Computer zu haben. Entscheidend ist, dass die Kunden ihn wirklich einsetzen.» Sogar die US-Firma Eli Lilly, Novo Nordisks grosser Konkurrent, dürfe den Rechner prinzipiell nutzen: «Solange niemand versucht, ins System einzubrechen oder Daten zu stehlen, sind alle willkommen.»

Ein Rechner für alle

Das sieht auch Mads Krogsgaard Thomsen so. Er ist Chef der Novo Nordisk Foundation und nennt die Gründung des DCAI einen «Meilenstein». Die Stiftung wolle die Gesundheit der Menschen verbessern, deshalb müsse man in Zukunft «noch enger mit auergewöhnlichen Partnern aus aller Welt zusammenarbeiten», sagt er. Bevor Thomsen den Vorsitz der Stiftung übernahm, war er Chefwissenschaftler von Novo Nordisk. Unter seiner Leitung wurden Ozempic und Wegovy zu Welterfolgen. Dank der Einnahmen aus den Medikamenten gegen Diabetes und Übergewicht konnte die Stiftung ihre jährlichen Ausgaben für Forschungsprojekte binnen fünf Jahren auf 1,35 Milliarden Euro fast verdreifachen. Das Geld soll jetzt investiert werden, um eine neue Erfolgsgeschichte zu schreiben.

Nadia Carlsten sagt, KI habe das Potenzial, in der Medikamentenforschung zur «Killer-App» zu werden. Künstliche Intelligenz könne Dokumente, Patente, Studien durchdringen, könne die Wirkung von Molekülen simulieren. Novo Nordisk hat mit dem DCAI einen mehrjährigen Vertrag abgeschlossen. In dieser Zeit wollen die Pharmaforscher grosse Datensätze verarbeiten und KI-Modelle für die Medikamentenforschung entwickeln. Neue Therapien sollen entdeckt und beschleunigt werden, rechenintensive Arbeiten wie die Analyse von Protein-Engineering erledigt werden, bei dem Forscher die Struktur von Proteinen verändern, um bestimmte Funktionen zu verbessern.

Auch das von Novo Nordisk mitfinanzierte dänische Unternehmen Orbis Medicines arbeitet bereits mit Gefion. Das Start-up will Medikamente in Tablettenform entwickeln, die bislang injiziert wurden und chronische Krankheiten heilen sollen. Die Datenbank der Moleküle, die dafür infrage kommen, wurde jetzt mit Gefions Rechenleistung verbunden. Orbis will über die bestehenden 140 Milliarden Molekülverbindungen hinaus neue Kombinationsmöglichkeiten ergründen.

Das dänische Pharmaunternehmen Lundbeck wiederum nutzt Gefion, um Therapien für Gehirnerkrankungen zu erforschen.

Doch es sind nicht nur Firmen aktiv. 37 Projekte von dänischen Universitäten und Krankenhäusern laufen im DCAI. Schwerpunkt: Impfstoffentwicklung, Frauengesundheit, DNA-Sequenzierung. Wissenschaftliche Einrichtungen bekommen bei der Nutzung einen Rabatt. Auch jenseits der Medizin stöt Gefion auf rege Nachfrage. Das Danish Meteorological Institute hat Temperatur- und Windprognosen erstellt – und dabei Minuten statt Stunden Rechenzeit gebraucht. Jetzt werden Modelle für Niederschlag und Wolkenbildung errechnet. Der Nutzen: schnellere und genauere Wettervorhersagen – und dadurch auch präzisere Prognosen für die Energiewende, etwa bei der Solarstromerzeugung.

Keine Angst vorm Staat

Warum Carlstens Projekte mehr sind als Kundenbeziehungen, das kann Peder Lundquist erklären. Lundquist hat sein Büro im Stadtteil Nordhavn. Von seinem Schreibtisch geht der Blick aufs Wasser. Lundquist ist Chef des dänischen Export- und Investmentfonds EIFO – und damit Minderheitsgesellschafter des DCAI. 2019, erzählt er, seien seine Kollegen mit einer Delegation des damaligen Kronprinzen und heutigen Königs Frederik im Silicon Valley gewesen, bei Nvidia-Chef Jensen Huang. Der habe die Delegation von den Chancen der KI überzeugt. „Und dann ergab sich die Chance für eine Partnerschaft, die beiden Seiten nutzt – und ein Vehikel für die Entwicklung dieser Technologie schafft.“

Zu Lundquists Glück wurde seine Behörde 2023 reformiert: Sie fördert seither nicht mehr nur Investitionen im Ausland, sondern auch in Dänemark selbst. Beteiligt sich an Start-ups, fördert grüne Technologien. Drei Behörden wurden dafür vereinigt, zugleich schrumpfte die Mitarbeiterzahl auf weniger als 500. «Wir wollen schlank aufgestellt sein, sonst verlieren wir den Überblick», sagt Lundquist.

Über 23 Milliarden Euro hat EIFO bereits investiert. Mit der Reform habe sich EIFO vollständig der Förderung von KI und anderen disruptiven Technologien verschrieben, sagt Lundquist. «Wir sehen digitale Infrastruktur so wie früher Brücken und Eisenbahnen. Sie verbindet die Gesellschaft. Wer keinen Zugang dazu hat, wird wirtschaftlich zurückfallen.» Er ist davon überzeugt, dass Dänemark dank Projekten wie Gefion Menschen anziehen wird, die hier forschen und arbeiten. «Wir brauchen auch eine europäische Lösung, damit Talente nicht abwandern», sagt er. Deshalb bemüht er sich um Allianzen, auch mit Deutschland. Die Zeit drängt, man müsse nur auf die Konkurrenz schauen. Dennoch ist Lundquist optimistisch. Ja, sagt er, Europa befinde sich im Wettbewerb mit den USA und China. Als sein Sprecher ergänzt, Europa habe ein Problem, wenn China gewinnt, sagt Lundquist angriffslustig: «Wir werden sie nicht gewinnen lassen.»

Zu spät fürs Existenzielle

DCAI-Chefin Nadia Carlsten erklärt die «souveräne KI» für alternativlos. Zum einen, weil Staaten ihre Daten – etwa Gesundheitsdaten – selbst nutzen müssen. Zum anderen, um Start-ups im eigenen Land zu halten. Sie sieht vor allem in vielen Unternehmen immer noch grosse Zurückhaltung. „«Die europäischen CEOs sind langsamer bei der Einführung von KI, während es in den USA ein bisschen schneller geht», sagt sie. Wichtig sei es, dass Europa auch bei der Entwicklung von Chips aufschliesse. Sie stelle fest, dass in Europa viel über Datenschutz, aber zu wenig über den Nutzen von KI gesprochen wird. «Für existenzielle Fragen ist es ein bisschen zu spät. Künstliche Intelligenz ist da. Lasst uns damit umgehen.»

Wie es ihr in Dänemark so gefällt? Die Dänen seien viel entspannter als die Amerikaner, sagt Carlsten. Und schränkt ein: Das gelte nicht fürs Fahrradfahren. Auf die gut ausgebauten Fahrradwege in und um Kopenhagen habe sie sich noch nicht getraut.

Dann zeigt Carlsten noch ein Modell von Gefion vor dem Besprechungsraum. Das Original stehe in einem 500 Quadratmeter groen Raum, sei 30 Tonnen schwer und habe 65 Kilometer Kabel.

Ob man Gefion mal in echt sehen könne? Leider nein, aus Sicherheitsgründen bleibe die Adresse des Rechenzentrums geheim, sagt Carlsten. Nur so viel: Gefion befinde sich in der Region Kopenhagen. «Niemand auer uns selbst fasst den Rechner an. Der Zugang für unsere Kunden ist komplett remote.»

Dieser Test ist zuerst hier in der deutschen WirtschaftsWoche erschienen.