Die Barbera-Rebe gehört in Italien – neben Sangiovese und Montepulciano – zu den meistangebauten roten Rebsorten. Ihre grösste Verbreitung hat sie in Norditalien: In der Lombardei (Oltrepò Pavese), in der Emilia-Romagna (Colli Piacentini und Colli Bolognesi) und vor allem im Piemont, wo von den insgesamt 53000 Hektaren Rebfläche ein gutes Drittel mit Barbera bestockt ist. Was im Piemont der noble Nebbiolo für die Langhe und das Roero ist, ist der Barbera für das Astigiano und das Monferrato: Die eine wie der andere Rebsorte gilt in ihrem Gebiet als die wichtigste rote Varietät, für die man die besten Reblagen reserviert. Doch anders als die Nebbiolo-Weine der beiden wichtigsten Appellationen Barolo und Barbaresco, die trotz stilistischen Unterschieden eine bemerkenswerte Eigenständigkeit behalten, wird in den Appellationen Barbera d’Asti und Barbera del Monferrato – den beiden wichtigsten Barbera-Anbaugebieten des Piemonts – eine breite Palette unterschiedlicher Kreszenzen erzeugt.

Neben den klassischen fruchtbetonten, geradlinigen Weinen, die als «einfache» Barbera d’Asti DOCG oder Barbera del Monferrato DOC (die beiden Gebiete und die Produktionsregeln sind weitgehend identisch) in die Flasche kommen, gibt es auch vollmundigere Superiore-Versionen der beiden Appellationen, dies mit einer vorgeschriebenen minimalen Alkoholgradation von 12,5 Volumenprozenten und mindestens einem Jahr Fassausbau. Zudem existieren für den Barbera d’Asti Superiore noch die drei Unterzonen Nizza, Tinella und Colli Astiani, die noch strengere Vorschriften vorsehen, was Herkunft und Verarbeitung der Trauben angeht.

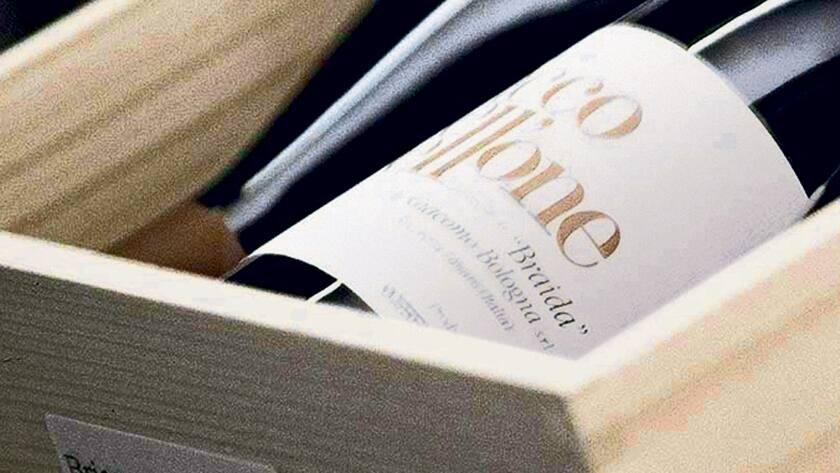

Ein Loblied auf den Barbera zu singen, fällt heute leichter als auch schon. Noch bis in die 1980er-Jahre als einfacher, süffiger, mithin auch – in der Vivace-Version – prickelnder Bauernwein taxiert oder gar als billiger Industriewein verschrien, brauchte es die Überzeugungs- und Tatkraft von Winzern wie dem verstorbenen Giacomo Bologna (Weingut Braida) aus Rocchetta Tanaro oder von Mariuccia Borio (Cascina Castlèt) aus Costigliole d’Asti, um dem Barbera im Astigiano zu höherem Ansehen zu verhelfen. Sie bewiesen auf eindrückliche Art, dass der Barbera mehr als nur ein rustikaler Tischwein oder ein banaler Kommerzwein sein kann. Gewächse wie Bolognas erstmals 1982 erzeugter Bricco dell’Uccellone, ein in Barriques ausgebauter Lagen-Barbera, oder Borios Passum, hergestellt aus spätgelesenen passierten Trauben, gehören inzwischen zu den Klassikern der stilistisch wie preislich ambitionierteren Barbera-Versionen.

Doch der Enthusiasmus über die Qualitätsrevolution des Barbera ist inzwischen einer gewissen Ernüchterung gewichen. Gar mancher Weinfreund fragt sich, welche von den vielen Barbera-Interpretationen denn nun die authentischste ist, welche die Aromen und den Charakter dieser säurereichen und tanninarmen Sorte am besten zum Ausdruck bringt. Im besten Fall präsentieren sich die Weine der neuen Barbera-Generation als ausdrucksstarke, facettenreiche Weine: Vollmundig, mit weichen Tanninen und gezähmter Säure. Anderseits ist nicht wenigen eine gewisse zurechtdesignte, überladene, holzgeprägte Uniformität eigen. «Das eine tun und das andere nicht lassen» lautet deshalb die Devise vieler Winzer. Unübersehbar ist aber, dass überteuerte Designweine weniger gefragt sind als auch schon. Viele Winzer haben deshalb zurückbuchstabiert und setzen wieder vermehrt auf eigenständige, sortentypische Kreszenzen, die zwar bei den Body-Building-Contests für Wein weniger gut abschneiden, sich aber als umso bessere Essensbegleiter bewähren.

Die fruchtige Frische, die ansprechende Kirschenaromatik und die saftige Säure, die man in den «einfachen», klassischen Barbera findet, machen diese Weine zu idealen Alltagsweinen, die sich mit einer Vielzahl von Speisen kombinieren lassen. Neben dem Barbera d’Asti DOCG Montebruna von Braida und dem Vespa-Wein (so genannt wegen der Etikette) der Cascina Castlèt gibt es eine Vielzahl von weiteren guten Vertretern dieser zugänglichen, viel Trinkspass bereitenden Barbera-Gewächse. Sie erinnern daran, dass Weine nicht primär im Keller, sondern im Rebberg entstehen.