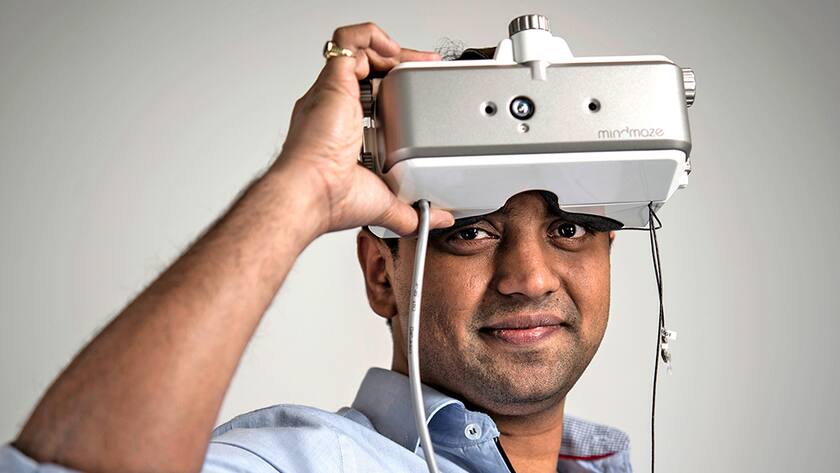

Tej Tadi*, wie baut man ein Einhorn,

ein Start-up mit einem Wert von über einer Milliarde, auf?

In einem Wort: mit unendlichem Optimismus. Ausserdem mit viel Durchhaltewillen und vor allem: mit Substanz. Die muss man auf viele Bereiche anwenden können. Und man baut kein Einhorn, wenn man anfängt und sagt: Ich will ein Einhorn aufbauen! Man endet – vielleicht – mit einem Einhorn.

Ihre Firma MindMaze baut Hard- und Software, um Patienten nach Schlaganfällen mit Hilfe von Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) zu behandeln. Warum haben Sie überhaupt ein Start-up gegründet?

Aus Frustration. Während meiner Doktorarbeit habe ich festgestellt, dass in den Spitälern die einfachen Sachen, die getan werden können, um den Patienten zu helfen, nicht getan werden. Weil dem Pflegepersonal die richtigen Werkzeuge fehlen. Und weil es niemand anders tat, musste ich es selber tun. Mit unseren Produkten machen Patienten deutlich schnellere Fortschritte in der Rekonvaleszenz, und es macht ihnen auch mehr Spass.

Sie sind 2004 von Hyderabad eigentlich für eine Doktorarbeit über Brennstoffzellen an die EPFL in Lausanne gekommen.

Wie sind sie bei AR und VR gelandet?

Ich habe seit 2001 daran gearbeitet, wie man Brennstoffzellen kompakter machen kann. Das Thema Brennstoffzellen war damals heiss. Aber als ich mich in Lausanne mit Computergrafiken beschäftigte, hat mich das einfach mehr interessiert. Da war Virtual Reality naheliegend, denn das sind die realistischen Computergrafiken. Und zu dieser Zeit haben auch Neurowissenschaften in Lausanne gerade abgehoben, auch wegen der Blue-Brain-Initiative des damaligen EPFL-Präsidenten Patrick Aebischer. Mir war klar, dass ich da schneller mehr bewegen konnte als bei Brennstoffzellen. Und ich konnte dort mehr lernen. Das Ökosystem und das Timing haben für mich einfach gestimmt.

Welche Rolle spielte die EPFL im Aufbau von MindMaze?

Das Ökosystem für Neurowissenschaften war wichtig und dass ich darin ohne finanzielle oder thematische Restriktionen forschen konnte. Die EPFL hat mir ganz am Anfang im Rahmen ihrer Startup Garage Büroräume weit unter Marktpreis zur Verfügung gestellt. Danach hat sie eigentlich keine Rolle mehr gespielt – es liegt am Unternehmer, was er aus seiner Firma macht.

Warum siedelten Sie Ende 2014 die Produktentwicklung im Silicon Valley an?

Das war keine spontane Entscheidung, sondern ein langer Prozess. Ich wusste von Anfang an, dass die Technologie von MindMaze nicht nur zur Behandlung von Patienten da ist. Sie passt in die Makrotrends der Bay Area: VR nimmt Fahrt auf, AR wird immer beliebter. Davon wollten wir profitieren, finanziell und technologisch. Es ist dort einfacher, viel Kapital aufzunehmen und Partnerschaften einzugehen. Heute arbeiten einige wenige unserer 74 Mitarbeiter dort. Und wir haben auch in verschiedenen anderen US-Städten einige wenige Mitarbeiter.

Wie teilen Sie sich Ihre Zeit auf?

Letztes Jahr war ich 60 Prozent in San Francisco und 40 Prozent hier. Dieses Jahr soll es andersherum sein. Aber vielleicht muss ich wegen unserer Partnerschaften auch mehr reisen.

MindMaze hatte 2012 eine kleine Anschubfinanzierung, bei der

letzten Finanzierungsrunde Anfang

2016 bewerteten die Investoren die

Firma gleich mit einer Milliarde Dollar.

Woher kam das Geld?

Das allermeiste Geld kam von Family Offices aus ganz Europa.

Warum nicht von klassischen

Venture Capitalists (VCs)?

MindMaze brauchte eine ganz andere Art der Finanzierung, als Venture-Fonds normalerweise anbieten: eine langfristigere. Und es ist eine Investition sowohl in Healthcare wie auch in Unterhaltung. Das mögen VCs in der Regel nicht so gerne. Aber wer weiss, vielleicht kommen die eines Tages hinzu.

Allein in der Schweiz wäre eine Finanzierung in dieser Höhe nicht möglich gewesen?

Ausgeschlossen zu diesem Zeitpunkt. Der Risikoappetit ist hierzulande sehr gering. Vielleicht, wenn man schon ein paar Dutzend oder ein paar hundert Millionen Umsatz hat. Aber so weit sind wir noch nicht.

Bei diesen riesigen Finanzierungsrunden verkaufte MindMaze ein Drittel der Anteile. Wie viel Prozent der Firma halten Sie persönlich noch?

Die genauen Zahlen darf ich Ihnen nicht nennen, da wir weiterhin Kapital suchen. Aber ich habe die Stimmenmehrheit und einen Kapitalanteil jenseits der 40 Prozent. Die Entscheidungen treffe ich.

Wird MindMaze anders wahrgenommen, seitdem es als Einhorn gilt?

Ja. Ich hoffe, es hat uns nicht verändert. Aber es hat die Wahrnehmung unserer Firma verändert. Das hilft, Kämpfe zu vermeiden, die man nicht kämpfen sollte. Aber es ist wichtig, dass wir nicht einfach als Einhorn wahrgenommen werden, sondern als Technologiefirma, die das Leben verändert. Im Gegensatz zu anderen Milliardenfirmen haben wir tatsächlich Produkte auf dem Markt. Und mit denen haben wir eine gewisse Verantwortung.

Einen Teil der Aktien hat der indische Hinduja-Konzern übernommen. Welche Rolle spielt er bei MindMaze?

Hinduja ist ein fast 100 Jahre alter Mischkonzern, der sich neu erfinden und in die Zukunft investieren will. Er bringt uns

das Produktions-Know-how. Asien wächst schnell als Markt, und wenn wir den erobern wollen, brauchen wir lokale Partner für die Produktion, für den Kundendienst etc. Bisher produzieren wir unsere Hardware in Italien und Frankreich bei Fertigern, aber wenn wir auf einmal 10'000 Stück für den asiatischen Markt brauchen, kann Hinduja die relativ schnell produzieren. In diesen Märkten entscheidet immer die Frage: Wen kennt man?

Und Sie kannten Hinduja durch Ihre Familie?

Nein, ich bin den Leuten bei einem Forschungsprojekt in Genf begegnet. Dass die Firma ebenso wie ich aus Indien kommt, ist reiner Zufall.

Sie wollen die MindMaze-Technologie auch in Unterhaltungsprodukten einsetzen. Wie weit sind Sie da?

Das ist marktreif. Aber wir lancieren das nicht selber. Wir lizenzieren die Technologie an Hardwarepartner, die sie dann in ihre Produkte einbauen. Diese Partnerschaften bauen wir gerade auf.

Wie erhalten Sie trotz des schnellen Wachstums den Start-up-Geist bei MindMaze?

Es gibt keine gute Antwort auf diese Frage. Es ist ein konstantes Ringen: Man muss die Kultur erhalten und trotzdem anpassen an die Bedürfnisse einer Wachstumsfirma. Wir behalten die Kommunikation offen, indem wir keine grossen Hierarchien einführen, bei denen es drei Wochen dauert, bis man zum CEO vordringt.

Wie viele Hierachieebenen gibt es

bei MindMaze?

Vier, inklusive der Aussendienstmitarbeiter. Das Wichtigste für ein Start-up ist, flexibel zu bleiben und auf neue Situationen reagieren zu können. Anderseits braucht es bei unserem Wachstum natürlich gewisse Reporting-Strukturen, Ziele und Normen, die nicht Start-up-typisch sind.

Was ist Ihre Vision?

Unsere Vision ist es, die neurowissenschaftliche Technologiefirma zu werden. Unsere Technologie kann auf viele Anwendungsbereiche ausgedehnt werden – sei es Alzheimer, Parkinson, Gedächtnisverlust, Amputationen … Wir wissen, dass wir das nicht alles selber machen können. Aber jede Firma auf diesen Gebieten, ob Pharmakonzerne oder Medizinalgerätehersteller, soll die Technologie von MindMaze verwenden. Dazu wollen wir auch eigene Computerchips entwickeln.

Wann wollen Sie profitabel sein?

Ende 2018 wollen wir mit unseren Healthcare-Produkten Cashflow-positiv sein. Was mit der Unterhaltungstechnologie passiert, das ist zu früh zu sagen. Wie erwähnt: Wir müssen flexibel bleiben und reagieren können.

Wie sieht Ihre Exit-Strategie aus?

Wir planen einen Börsengang an der US-Technologiebörse Nasdaq etwa in drei bis fünf Jahren.

Haben Sie ein unternehmerisches Vorbild?

Darüber habe ich oft nachgedacht. Ich habe mir viele Gründer angeschaut, aber niemanden ausgewählt.

Was sind die grössten Herausforderungen für Start-up-Gründer in der Schweiz?

Das unterscheidet sich je nach Phase, in der das Unternehmen steckt. Am Anfang, in der Forschungsphase, ist es perfekt hier: Es gibt viele Talente, der Qualitätsanspruch ist hoch, man hat viele Freiheitsgrade etc. In der jetzigen Phase ist es für uns als Healthcare-Firma schwierig, genug Umsatzvolumen in der Schweiz zu generieren. In den USA haben wir Zugang zu einem grossen, homogenen Markt. Hier ist der Markt viel kleiner, es gibt unterschiedliche Sprachen etc. Das gilt für ganz Europa: Wegen der verschiedenen Kulturen, Denkweisen, Gesundheitssysteme muss man sich in jedem Land neu erfinden.

Ist Bürokratie in der Schweiz ein Problem?

Bürokratie ist überall ein Problem, aber hierzulande nicht in dem Sinne, dass der Papierkram zu übermässigen Verzögerungen führt. Es ist einfach ein sehr regulierter Prozess, gerade im Gesundheitswesen.

Die in der Start-up-Szene viel kritisierte Arbeitszeiterfassung ist demzufolge auch kein Problem?

Doch, danke, dass Sie das erwähnen! Wenn man als Firma eine gewisse Grösse erreicht hat, wird man von den Behörden genauer angeschaut. Wir auch. Als Entrepreneur sage ich: Man muss eine Work-Life-Balance finden, aber 9-to-5-Vorschriften machen keinen Sinn. Wie will man dann innovieren? Das muss sich ändern.

Wie gehen Sie damit um?

Wir incentivieren unsere Leute, effektiver zu arbeiten, durch Zeitflexibilität wie auch von zu Hause aus. Und wir planen, Ressourcen an anderen Orten aufzubauen.

Bekommen Sie genug Arbeitsgenehmigungen für ausländische Mitarbeiter?

Die Behörden hier sind sehr nett mit uns. Aber wir sind auch sehr vernünftig. Wir haben viele Schweizer Mitarbeiter!

Der Bundesrat hat seinen Digitalisierungsbericht vorgelegt. Tut er genug, um Start-ups zu unterstützen?

Er kann viel mehr tun. Für die erste Phase der Firmen gibt es in der Schweiz eine gute Anschubfinanzierung und viele Förderprogramme wie Venture Kick, Innogrants oder das KTI – mehr als in jedem anderen Land, das ich kenne. Aber danach gehen die Start-ups durch das Tal des Todes,

weil die Anschlussfinanzierung fehlt. Man schiesst dem Unternehmer in den Fuss, wenn man ihm am Anfang etwas Geld

und Hoffnung gibt und ihn danach

alleine lässt.

Was braucht es konkret?

Es braucht Anreize im Ökosystem, dass

die Investoren höhere Risiken eingehen – etwa durch eine Verlustbeteiligung durch den Staat. Oder dass Pensionskassen mehr in Start-ups investieren. Anderseits kann man sich die Frage stellen, ob der Risikoappetit überhaupt Aufgabe des Bundesrates sei. Insgesamt bin ich mit

den Rahmenbedingungen hier sehr zufrieden.

*Tej Tadi (35), geboren im indischen Hyderabad, kam 2004 für eine Doktorarbeit nach Lausanne. Seit 2011 baut er dort die Firma MindMaze auf. Bei einer Finanzierungsrunde Anfang 2016 wurde das Start-up mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet. Damit ist MindMaze das erste Schweizer Einhorn der jüngeren Geschichte. Für 2017 peilt die Firma einen Umsatz von 10 bis 15 Millionen Franken an. Elmar Schnee, einstiger Chef von Merck Serono, ist COO, Logitech-Gründer Daniel Borel amtet als Advisor. Tadi hält mehr als 40 Prozent.

Welche zehn Startups am meisten wert sind, sehen Sie in der Bildergalerie: