Das BIP: stagnierend. Die Weltkonjunktur: lahm. Der Franken: stark. Die Stimmung: mies. Das Verhältnis zu Europa: am Scheideweg. Die Industrie: lagert Stellen aus. Die Arbeitslosigkeit: hochgeschnellt auf den höchsten Wert seit dem zweiten Weltkrieg!

Nein, dies ist keine aktuelle Lagebeurteilung. Sondern eine Momentaufnahme vom Dezember 1992 – ein Schnappschuss aus der letzten, echten Wirtschaftskrise der Schweiz. «Schweizer, gebt mehr Geld aus!», flehte der «Blick» damals die Leser auf. In den Monaten zuvor hatten über 100 000 Menschen ihren Job verloren; allein im Kanton Bern waren 14 000 Stellen gestrichen worden.

Die Konjunkturflaute sollte das Jahrzehnt prägen. «Aufschwung beginnt im Kopf» hiess einer der damaligen Slogans. Politisch löste der Wirtschaftseinbruch einen Liberalisierungsschub aus, die Schweiz beschritt den Bilateralen Weg, man führte die Schuldenbremse ein. Die Umwälzungen der neunziger Jahre waren massiv – und trotzdem geriet diese Phase später in Vergessenheit.

Die Deindustrialisierung ist ein alter Hut

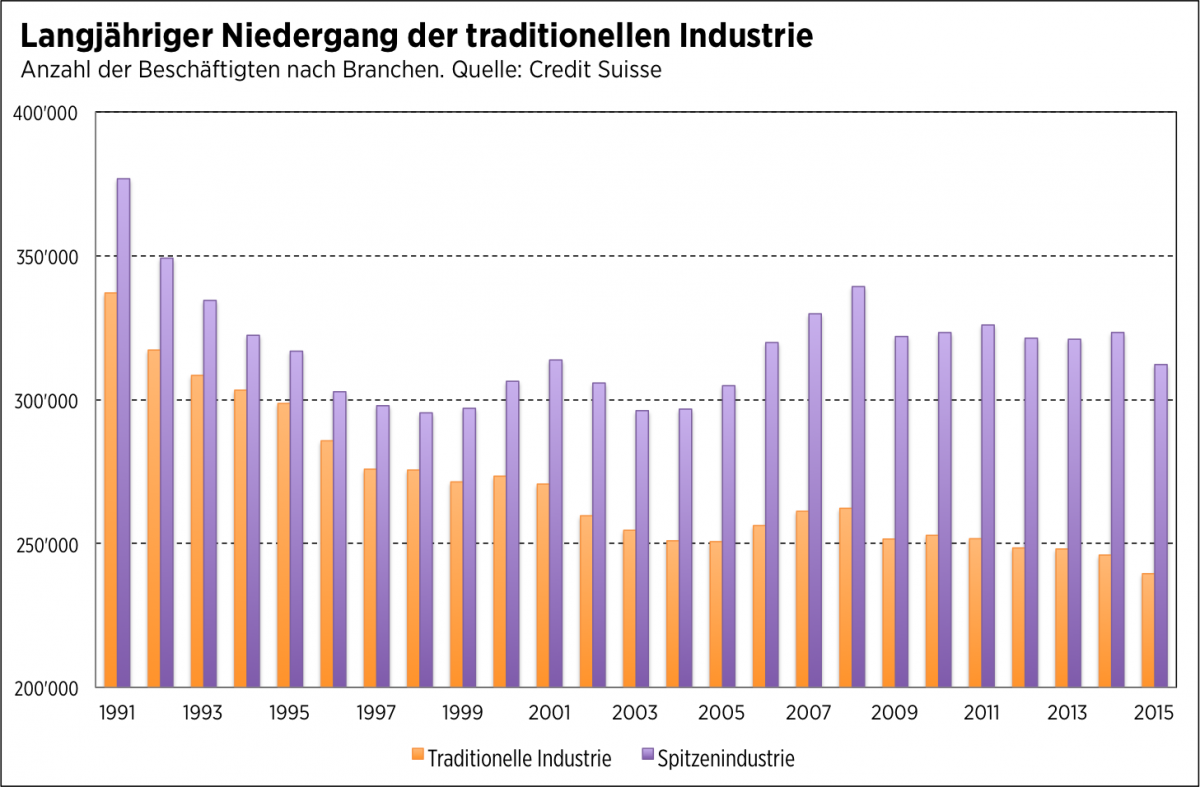

Ein Blick in die Statistik zeigt auf, wie tiefschürfend der Strukturwandel war. Im Jahrzehnt vor der Jahrtausendwende wurden in der Industrie (inklusive Pharma) über 130 000 Stellen abgebaut. Unter den zur Restrukturierung gezwungenen Firmen fanden sich klingende Namen: Oerlikon-Bührle, Sulzer, Landis & Gyr, ABB. Eine Grafik verdeutlicht, wie rapide der Niedergang zwischen den Jahren 1991 und 1990 verlief.

Das Zahlenmaterial stammt vom Bund und wurde von der Credit Suisse aufbereitet. Frappant sind aus heutiger Sicht zwei Entwicklungen. Erstens: das Tempo, in dem der Werkplatz in den neunziger Jahren erodierte. Zweitens: die zwiespältige Entwicklung nach der Jahrtausendwende. In der Spitzenindustrie fand ab 1998 ein Turnaround statt, bis 2008 wurden dort über 40 000 Arbeitsplätze aufgebaut. Dagegen erholte sich die traditionelle Industrie nie. Die dortige Beschäftigung ist kontinuierlich um 36 000 Stellen geschrumpft.

Die goldenen Nullerjahre

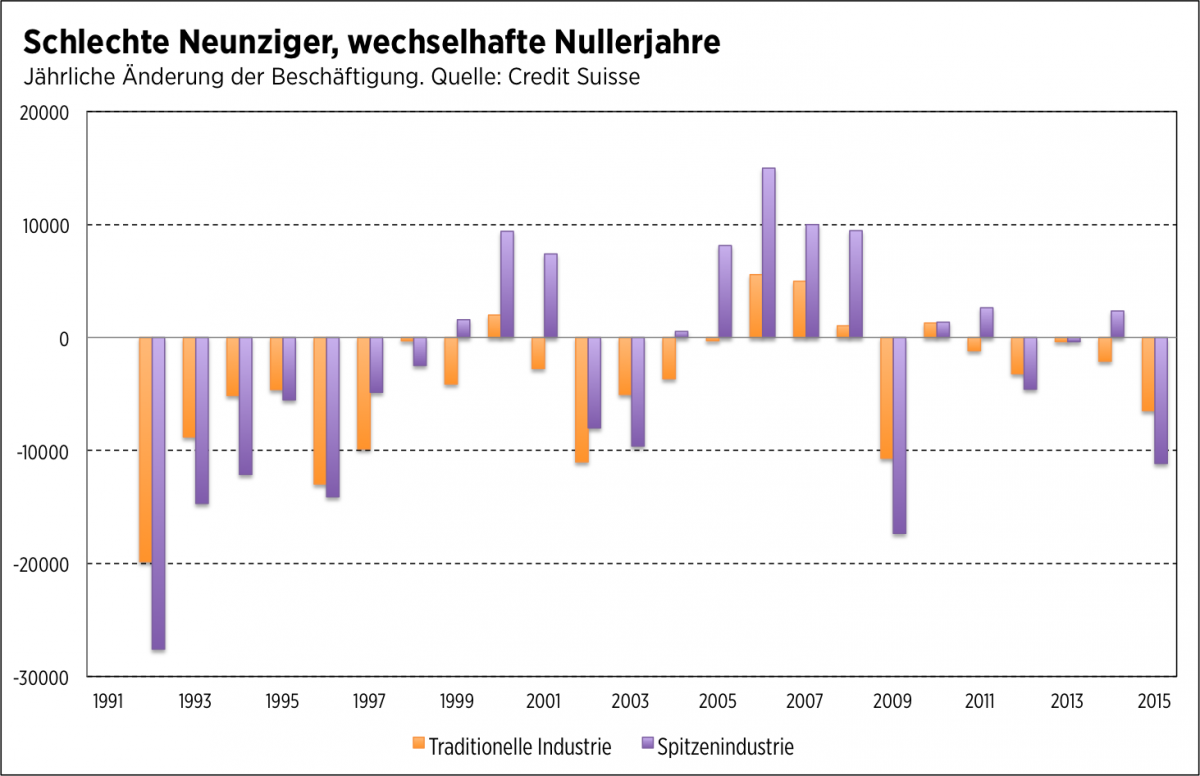

Zumindest für die eine Branchenhälfte ist die Deindustrialisierung also nichts neues. Zweige wie die Metallverarbeitung oder die Herstellung grosser Werkzeugmaschinen sind seit Jahren im Niedergang. Ja, in der MEM-Industrie fielen 2015 rund 4500 Arbeitsplätze weg. Im historischen Vergleich ist das jedoch gar nicht so krass. Günstige Jahre haben sich immer mit Jahren des Abbaus abgewechselt. Und: Die schlechten Jahre waren im letzten Vierteljahrhundert in der Mehrzahl. Das zeigt auch die folgende Grafik, eine Ableitung aus dem Bild weiter oben.

Entwickelt sich die Wirtschaft so, wie es Konjunkturforscher derzeit erwarten, so dürften in den Jahren 2015 und 2016 total 10 000 bis 20 000 Stellen wegfallen. Im Grunde genommen sind das recht wenig: Zu Beginn der neunziger Jahre stieg die Arbeitslosigkeit alleine innerhalb eines Jahres um das Fünfache an. Warum aber beschäftigt der so genannte Frankenschock das Land dennoch so stark? Warum ist die Angst vor einer plötzlichen Deindustrialisierung so gross?

Vielleicht, weil wir magere Jahre einfach nicht mehr gewohnt sind. Seit der Finanzkrise hat sich die Schweiz unglaublich gut gehalten: Selbst die konjunktursensitive Industrie hatte zwischen 2010 und 2014 kaum Rückgänge zu verzeichnen. Zuvor hatte die Branche einen regelrechten Höhenflug erlebt: Nicht nur die Spizenindustrie, sondern auch die traditionelle Industrie hatte zwischen 2004 und 2008 um über 50 000 Arbeitsplätze expandiert.

Die weniger wichtige Rolle des Frankens

Ein wichtiger, unterstützender Faktor war damals – erraten – der Franken. Die Schweizer Währung war praktisch über die gesamten Nullerjahre hinweg schwach. Dies brachte der Industrie satte Gewinne ein (mehr dazu im ersten Beitrag dieser Trilogie). Hier eine Grafik, die das nochmals verdeutlicht: Sie bildet die prozentuale Abweichung des handelsgewichteten Frankenkurses von seinem langfristigen (linearen) Trend ab. Ausschläge nach oben zeigen einen starken Franken, Ausschläge nach unten einen schwachen Franken an.

Über die Über- oder Unterbewertung einer Währung lässt sich bekanntlich streiten. Offensichtlich ist: Der Kurs, zu dem der Franken am Markt gehandelt wurde, hat die industrielle Entwicklung in den letzten fünfundzwanzig Jahren geprägt. Was im Licht der obigen Grafik aber wirklich erstaunt, ist, wie gut sich die Wirtschaft in der jüngsten Zeit gehalten hat. Nimmt man die Vergangenheit als Massstab, so hätte die Industrie in den letzten Jahren weitaus mehr leiden müssen – der Franken hat ab 2008 wirklich stark aufgewertet.

Dass die aktuelle Krise weitaus milder ausfällt als in den neunziger Jahren, hat mehrere Gründe. Damals schwenkte die Nationalbank innert kurzer Zeit von einer expansiven auf eine straffe Gpolitik um – aktuell stehen und bleiben die Zinsen sogar unter Null. In den Neunzigern kämpfte auch die Binnenwirtschaft mit einer geplatzten Immobilienblase – derzeit zeichnet sich nach einem Boom eine sanfte Landung ab. Die Wirtschaft ist flexibler geworden und hat sich auf Nischenmärkte spezialisiert. Und: die Abhängigkeit vom Eurokurs ist gesunken.

Eine Häufung von schlechten Nachrichten

In diesen Tagen trifft manche Hiobsbotschaft ein: Alstom baut Stellen ab und will in der Schweiz 1300 Personen entlassen (5200 weitere Stellen werden übrigens auch im restlichen Europa gestrichen). Weitere Negativnachrichten dürften folgen. Doch wenn nicht alles täuscht – und die Schweiz ihre Hausaufgaben macht und die Weltwirtschaft auch mitspielt* –, wird auch diese Phase in ein paar Jahren Vergangenheit sein. Dann werden wir für Frankenschock und Deindustrialisierung nur eines übrig haben: ein müdes Lächeln.

* Sagen wir mal: wenn es ausgehend von China nicht zu einer zweiten Finanzkrise kommt, wenn Grossbritannien nicht aus der EU austritt, wenn der Franken nicht noch einmal massiv aufwertet. Ceteris paribus, halt.